【2021年最新版】葬儀での供花や供物、花環の送り方、費用相場などを徹底ガイド!

通夜や葬儀では、式場に実際に足を運んでお焼香をする「弔問」や、金品を包んで故人に供える「香典」などが代表的ですが、この他にも、供花や供物、花環をお供えするという方法もあります。供花や供物、花環の手配方法は、意外と知られていないものです。

今回は、葬儀で送る供花や供物、花環を徹底ガイドします。ぜひ参考にしてください。

【目 次】

1.供花とは

葬儀において祭壇脇に飾られるスタンド花のことを指すのが、供花。供花には、それぞれの花に差し出した人の名前を書いた札を個別に立てるケースや別の場所に設置した芳名板でまとめて掲げるケースもあります。また、供花の飾り方には、祭壇脇に個別に供える方法や花祭壇に充当するなど、さまざまなものがあります。

供花に用いられる花は白を基調とすることが多いです。最近では菊だけでなく、洋花も一般的になっています。また、供花は、遺族の希望により、金額や花の種類を統一していることもあります。

2.供物の申込

供物とは、果物や缶詰を専用の籠に詰め合わせたものです。供花と同様に葬儀において祭壇脇に並べて供えるものとなります。

供花の場合、お花を切って棺の中に納めるケースも多いですが、供物は果物や缶詰などを分けて、参列した親族などに配ります。「供えたものを養う」という意味があることから、お下がりとして持ち帰ってもらうのです。

3.花環とは

4.供花、供物、花環の注文方法

供花や供物、花環の注文は、インターネットや生花店、青果店、葬儀を受け持つ葬儀社などに依頼することが可能です。

インターネットや生花店、青果店に注文し、葬儀場まで届けてもらう場合、依頼者はやりとりに多くの手間がかかってしまいます。祭壇、他の供花とのバランスや兼ね合いなどを考えると、葬儀社に依頼するのが最もスムーズに進むといえます。

葬儀社への依頼は、電話やファックス、インターネットからの注文が可能です。以下は、葬儀社への依頼で必要になる項目を記載したのです。

1)送り先の喪家名(○○家)や喪主名を伝える

漢字やひらがななど氏名に間違いのないよう注意し、他の斎場への誤配送がないようにします。

2)送り主の氏名、住所、電話番号

送り主の氏名、住所、電話番号を伝えます。連絡先や請求書の送付先として、これらの内容が必要になります。

3)札名

供花や供物に立てる札の名前を伝えます。札名は、間違えを防止するため、FAXやメールなどによる文面のやりとりが望ましいでしょう。

4)金額

供花や供物、花環は、10,000円、15,000円、20,000円、30,000円など、ボリュームや内容によってさまざまな価格帯のものが用意されています。どの価格帯を選ぶかは送り主の自由ですが、式場内の統一感を出すために、遺族によって予め価格帯や商品が決まっているというケースもあります。不明点については、遺族や葬儀社に尋ね、遺族の意向などを事前に確認していきましょう。

5)支払い方法

支払い方法は、主に次の3つの方法があります。希望に合うものを選んでいきましょう。

●式場での現金支払い

●銀行振り込み

●クレジットカード決済

5.供花、供物、花環の費用相場は?

供花、供物、花環のそれぞれの一般的な費用相場を以下に記載しています。費用は、故人との関係性の深さや地域などによっても異なるものです。

供花は、1つの場合は「一基」、二つの場合は「一対」と呼ばれ、一基や一対、生花の種類などによっても金額が大きく変わります。金額について迷った際は、遺族や葬儀社などに相談してみるとよいでしょう。

| 種類 | 費用相場 |

| 供花 | 10,000円~30,000円程度 |

| 供物 | 5,000円~10,000円程度 |

| 花環 | 10,000円~20,000円程度 |

6.供花、供物、花環を葬儀社以外に依頼する場合の注意点

供花や供物、花環は、葬儀社以外の業者であるインターネットや生花店、青果店に依頼することも可能です。

依頼する際は、祭壇の並びやバランスにくれぐれも注意する必要があります。両脇に並ぶさまざまな人からお供え物の多くは、葬儀社を通して手配されるものです。

業者が異なると、必然的にその仕上がりも変わってきます。葬儀社以外の業者に依頼する場合には、他のお供え物とのバランスや調和を考え、内容や金額などについて事前に遺族に確認しておくことがおすすめです。

7.本記事のまとめ

8.筆者のプロフィール

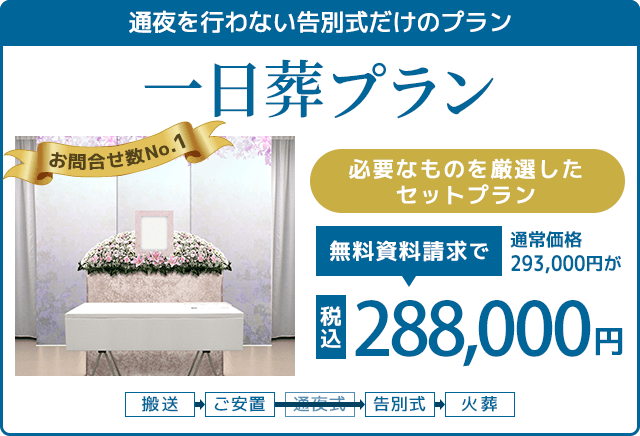

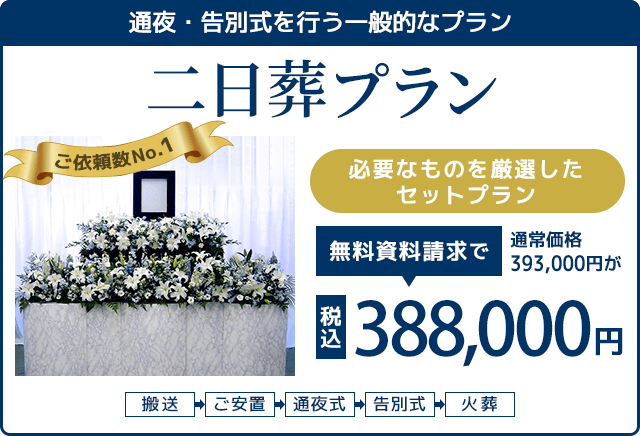

㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。

現在、川崎フロンターレの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。

弊社では、可能な限りお客様のご要望を叶えるための柔軟な葬儀プランと併せて、川崎市の公営斎場(かわさき南部斎苑、かわさき北部斎苑)と横浜市の公営斎場(横浜市戸塚斎場、横浜市久保山霊堂、横浜市南部斎場、浜市北部斎場)を利用することで、出来るだけ葬儀費用を安くするご提案を実施しております。

お陰様で、弊社はご利用いただいた皆様からの評価が非常に高く、「ご紹介」や「リピート」でのご依頼が半数を占めます。これからも『ご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービス』をモットーに、高品質な葬儀サービスのご提供に努めて参ります。

運営会社:株式会社花葬

川崎フロンターレ・川崎ブレイブサンダース 公式スポンサー

最新コラム

※表示価格は「資料請求割引適応後」の価格です。