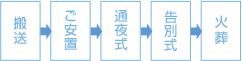

出棺時の流れから火葬場での過ごし方や流れ 2021年最新版

告別式が終わると、いよいよ故人の姿を見られる最後の対面です。出棺の前に遺族や親族は、故人との別れを惜しみ、その姿を心に焼き付けておくのです。出棺や火葬には、決まりごとやマナーがあります。

今回は、出棺から火葬場まで流れやマナー、決まりごとなどを紹介します。葬儀の参考にしてください。

【目 次】

1.出棺時の流れや決まりごと

出棺時には、覚えておきたい流れや決まり事があります。

出棺の際は、生花を故人様の周囲に飾り、最後の対面です。最後の対面では、お花以外にも故人が愛用していた趣味のものや手紙、写真などの副葬品を入れることも。お花や副葬品を入れる順番は、喪主、遺族、親族、一般参列者と続きます。

最後のお別れが終ると、棺のふたをし「釘打ちの儀式」を行います。釘打ちは棺の両端に遺族や親戚、皆様で執り行います。【川崎市・横浜市や都心では執り行わない】すべてのお別れが終了しましたら、喪主が先頭に立ち、次に遺影を持った遺族代表が続き、その後に男性6人程度で棺を運び霊柩車へと乗棺するのが一般的です。横浜市や川崎市などの市営斎場ではお棺専用の台車があり、葬儀社か火葬場のスタッフが台車を押し遺族や親族はその後に続きます。

※釘打ちの儀式は、地域によっても内容が異なります。

火葬場に持って行くもの

・火葬許可証

火葬許可証を忘れると火葬はできません。死亡手続きを代行した葬儀社が準備していることが多いですが、事前に確認しておきましょう。

・骨壺、骨箱

事前に打ち合わせしたものを葬儀社に用意してもらいます。また骨壺の中に入れたい物があれば持参してしてください。

例:眼鏡・アクセサリーなどの棺の中に入れる事が出来なかった愛用品

・心づけ

運転手や火葬場の係にお礼としてお渡しするものです。【川崎市・横浜市は不要】通常は、葬儀社の係員に事前に渡しておきます。ただし、公営の火葬場は心づけが禁止になっている場所もあります。公営火葬場を利用する際は、心づけについて葬儀社に確認しておくとよいでしょう。

・茶菓子

火葬場の控室では、僧侶や親族、参列者をもてなすためにお茶菓子を用意するケースもあります。尚、お茶菓子は、火葬場で販売しているところもあります。

【川崎市・横浜市では火葬場内に売店があり、持参は不要】

2.火葬場への移動について

火葬場への移動する際は、車の手配が必要になります。スムーズに移動するためには、火葬の参加人数を事前に把握しておくことが大切です。参加人数が多い場合には、1度に全員が移動できるようマイクロバス(28人乗り)を手配するのが一般的です。

移動の際は、霊柩車が先頭に立ち、続いて僧侶や遺族代表が乗るお供車(ともしゃ、ともぐるま)1号、血縁の近い人から順に乗るお供車2号、マイクロバスの順になります。霊柩車には、喪主が乗るのが基本です。一般的には、血縁が近いほど前の車に乗ります。

3.火葬場での流れ

ここからは、火葬場での流れを詳しく見ていきましょう。

1)火葬許可証を火葬場の係員に提示し手続きを行います。火葬場の係員が棺を火葬炉の前に安置し、そこに位牌と遺影を飾ります。

2)火葬炉にお棺を納めます。僧侶が同行している場合は僧侶が読経を行い焼香します。その後に遺族と参列者が2~4名様一緒に焼香をします。

3)僧侶の読経が終わりましたら火葬を行います。全員で合掌をして故人を見送ります。

4)控室に移動し待機します。僧侶には上座に座ってもらうのが基本です。喪主や世話役が僧侶や親族、参列者などをお茶菓子でもてなします。

5)火葬が終わると、骨上げを行います。骨上げは、遺骨を骨壺に収める儀式です。二人一組で箸を使い、収骨していきます。収骨は、他にも「拾骨(しゅうこつ)」、「骨揚げ(こつあげ)」などと呼ばれています。

6)収骨が終わると、埋葬許可書が発行されます。

7)火葬場から戻ると、遺骨は自宅に持ち帰り、四十九日の忌明けまで後飾りの祭壇に安置します。

4.火葬場の待ち時間の過ごし方について

火葬場の待ち時間は、控室やロビーで待機して過ごします。遺族は、控室に飲み物やお菓子などを予め用意しておきましょう。控室がない場合は、ロビーで待機するのが一般的です。ロビーに喫茶室が併設されている場所もあります。喫茶室では、飲み物や軽食などをとりながら、火葬が終わるのを待ちます。

地域によっては、火葬の待ち時間に、精進落としの食事をする場合も。お酒が用意されることもありますが、火葬中ということをわきまえ、飲みすぎないよう注意が必要です。

5.火葬場の混雑状況

近年、大都市などの火葬場は混雑しているケースが多くなっています。空き状況によっては、ご遺体を数日間、ご自宅や葬儀場などで安置しておくといったことも少なくありません。

火葬場には、公営火葬場と民営火葬場があります。公営火葬場のほうが費用は安い分、予約が混雑する場合もあります。

また、火葬場の手配は、葬儀社が全てを請け負うのが一般的です。遺族は、必ずしも希望する日時に火葬場を予約できる訳ではないことを理解しておきましょう。

6.本記事のまとめ

7.筆者のプロフィール

㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。

現在、川崎フロンターレの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。

弊社では、可能な限りお客様のご要望を叶えるための柔軟な葬儀プランと併せて、川崎市の公営斎場(かわさき南部斎苑、かわさき北部斎苑)と横浜市の公営斎場(横浜市戸塚斎場、横浜市久保山霊堂、横浜市南部斎場、浜市北部斎場)を利用することで、出来るだけ葬儀費用を安くするご提案を実施しております。

お陰様で、弊社はご利用いただいた皆様からの評価が非常に高く、「ご紹介」や「リピート」でのご依頼が半数を占めます。これからも『ご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービス』をモットーに、高品質な葬儀サービスのご提供に努めて参ります。

運営会社:株式会社花葬

川崎フロンターレ・川崎ブレイブサンダース 公式スポンサー

最新コラム

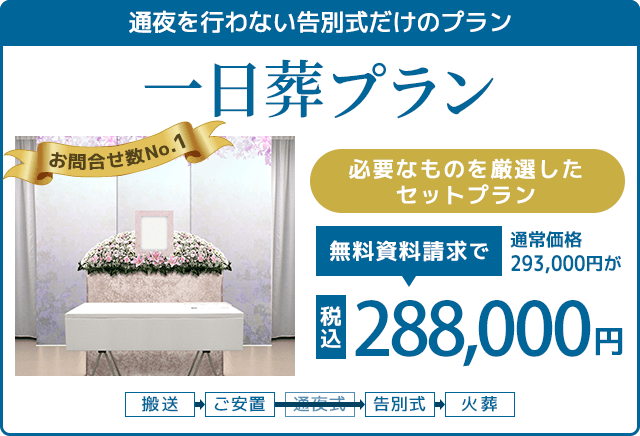

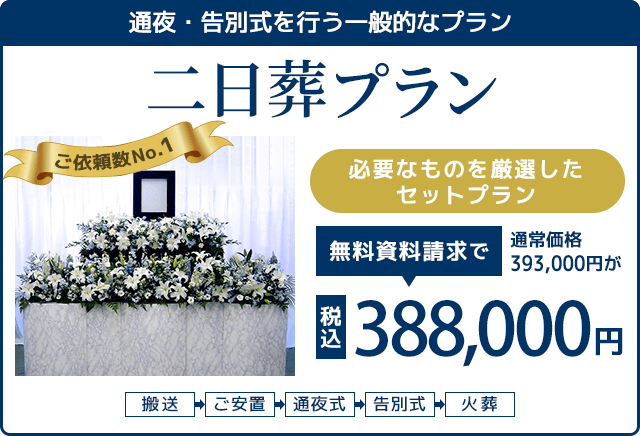

※表示価格は「資料請求割引適応後」の価格です。