仏教の葬儀について

仏式の葬儀を営む方や参列される方に向けて、葬儀の特徴や葬儀の流れやマナーなど、仏式の葬儀について解説しています。焼香や香典などについても詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。

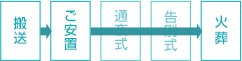

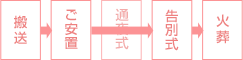

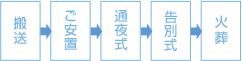

お葬式の流れ

-

- 開式前

-

集合 開式1時間前頃より皆様ご集合されます。 受付 受付へ進み記入などを済ませます。 待機 故人様やご家族にご挨拶をして過ごします。 故人様やご家族にご挨拶をします。 着席 着席の案内がありましたら指定されたお席へ進み開式を待ちます。 着席の案内がありましたら指定された

お席へ進み開式を待ちます。

-

- 通夜

-

開式の辞 開式の辞が述べられ、導師が入場します。 読経 約40分程度の読経が始まります。お経の種類は、各宗派や寺院により異なります。 焼香 読経中に喪主・親族・参列者と焼香を行います。 喪主・親族・参列者と焼香を行います。 導師退席 参列者は着席したまま、合掌で見送ります。 参列者は着席のまま合掌で見送ります。 閉式の辞 閉式の辞が述べられ、通夜式が閉式します。 閉式の辞が述べられ通夜式が閉式。 通夜振舞 遺族が酒や料理で参列者をもてなします。 解散 通夜振舞から1時間前後で解散となります。 通夜振舞から1時間前後で解散します。

-

- 告別式【2日目】

-

・お通夜と導師退場席までおおまかな流れは同じです。 ・導師退席後、弔電をご紹介します。 ・式中に初七日法要まで行うこともあります。

-

- お花入れからご出棺【2日目】

-

対面できる最期のお時間です。お花とお気持ちで故人様を送ります。

・お棺の中に生花、思い出の品を納めます。 ・お別れが済みましたら、蓋をとじます。 ・お別れ後、喪主・遺族から出棺の挨拶があります。 ・火葬場へ移動がはじまります。

お参り方法

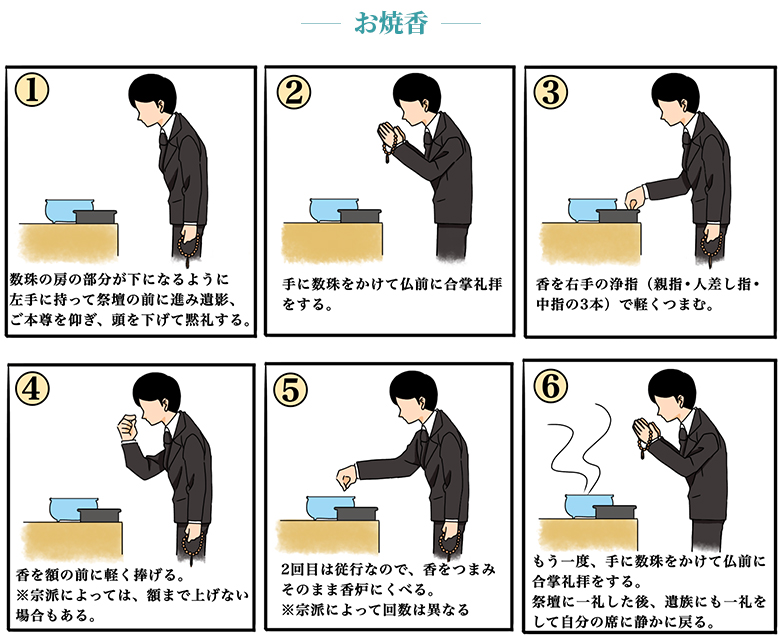

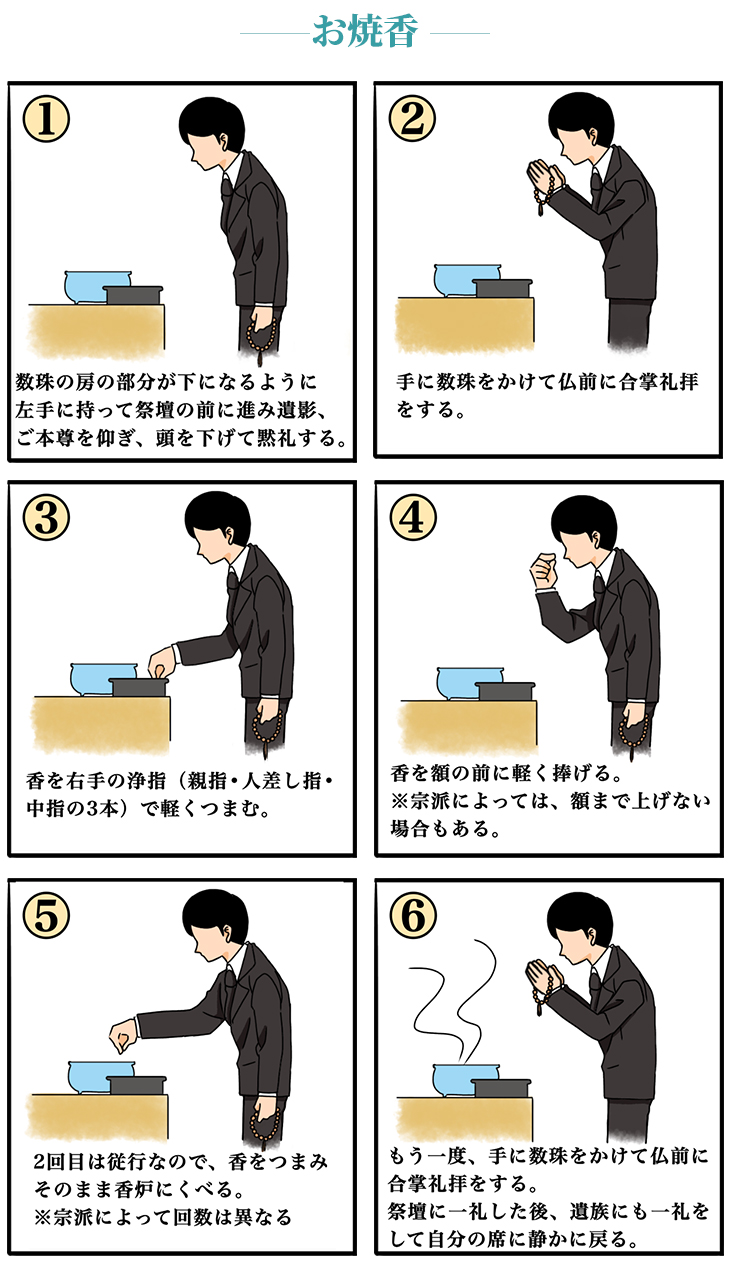

- 動画で見る お焼香

葬儀事例

葬儀事例

葬儀事例

よくある質問

-

お通夜では寝ずにお線香の見守りをするのですか? お通夜では寝ずに見守りをするの?

お通夜では寝ずにお線香の見守りをするのですか? お通夜では寝ずに見守りをするの? 地域の風習などで違いはありますが、当社では無理にはお勧めしません。

地域の風習などで違いはありますが、当社では無理にはお勧めしません。

遺族は疲労がたまっていると思いますので、翌日の告別式に備えて睡眠を取る事をおすすめします。

-

お寺さんは紹介してくれますか? お寺さんは紹介してくれますか?

お寺さんは紹介してくれますか? お寺さんは紹介してくれますか? 勿論ご紹介させていただきます。定額のお布施で安心価格となっておりますのでご相談ください。各宗派手配可能ですので担当者にお問合せください

勿論ご紹介させていただきます。定額のお布施で安心価格となっておりますのでご相談ください。各宗派手配可能ですので担当者にお問合せください

-

家族葬って人数は何人までですか? 家族葬は何人までですか?

家族葬って人数は何人までですか? 家族葬は何人までですか? 基本的には遺族と親戚のお葬式を家族葬といいます。

基本的には遺族と親戚のお葬式を家族葬といいます。

ですが人数に制限はありませんので、親しい人などにもお声をかけてください。

-

喪服はレンタルできますか? 喪服はレンタルできますか?

喪服はレンタルできますか? 喪服はレンタルできますか? 喪服は手配可能です。葬儀の打合せの際に、担当者にお問合せください。

喪服は手配可能です。葬儀の打合せの際に、担当者にお問合せください。

女性の和服は、着付けなどもあわせてご相談ください。

急な場合や直前の手配ですと間に合わないことも想定されますので、なるべく早めのご連絡をお願いします。

-

寺には、いつ連絡すればいいですか? お寺にはいつ連絡すればいい?

寺には、いつ連絡すればいいですか? お寺にはいつ連絡すればいい? 決まったお寺がある場合には葬儀の日程のご都合を聞き、調整を行ないます。

決まったお寺がある場合には葬儀の日程のご都合を聞き、調整を行ないます。

遠方の場合でも必ず連絡は必要になります。

遠方で来れない場合は、同じ宗旨の寺院をご紹介いたします。

戒名は菩提寺様につけてもらうのが良いでしょう。

花葬をご利用いただいた

お客様の声

\ swipeスライドでもっとみる /

「私の時も(株)花葬に頼んで」と家族に言っておきます…

続きを読む仏式の葬儀とは

葬儀の特徴

故人を極楽浄土へ送り出すことを目的とした儀式です。

各宗派によって細かな意味合いは異なるものの、基本的な考え方は共通しています。

葬儀は、通夜、告別式、火葬の流れで行うのが一般的であり、お坊さんを呼んで行う読経や故人にお坊さんが名前を授ける戒名、数珠の使用なども特徴といえるものです。

主な宗派

・天台宗天台宗は、平安時代に最澄によって開祖された宗派です。天台宗の教えは、「人間はみな、仏の子供である」という考えが基本とされています。葬儀では、顕教法要、例時作法、密教法要の特徴的な儀式を行います。

※天台宗の葬儀の特徴や流れの詳細はこちら

・浄土宗

法然によって開かれた浄土宗は、念仏を唱えることで、極楽浄土へ往生できるという考え方が基本です。葬儀では、「念仏一会」や「下炬引導」の儀式が行われます。同唱十念(同称十念)といって参列者全員で十回念仏を唱える儀式もよく見受けられます。

※浄土宗の葬儀の特徴や流れの詳細はこちら

・浄土真宗

浄土真宗は、浄土宗の開祖、法然の弟子である親鸞聖人によって開かれた宗派で、現在一番門徒数が多いと言われています。浄土真宗はその中でもさらに宗派が分れており、代表的なのは「西本願寺派」と「大谷派」と言われています。どちらの派でも即身成仏といって死と同時に極楽浄土へ迎えられるという考え方が基本とされているため、葬儀は「死者への供養」のために行われるものでありません。礼拝は、阿弥陀如来に対して行われるものであり、他の宗派で行わるような「授戒」や「引導」の儀式は行わず、「表白」と言われる儀式を行い、正信偈というお経を大切にしています。また、「御文章」「御文」などと呼ばれる書簡を読み上げることが多いです。

※浄土真宗の葬儀の特徴や流れの詳細はこちら

・真言宗

平安時代に空海によって開かれたのが、真言宗。真言宗は、密教であり、即身成仏を説いています。葬儀では、故人の頭に水を注ぐ「灌頂(かんじょう)」や砂を遺体にかけて納棺する「土砂加持(どしゃかじ)」などの独特な儀式があります。戒香・定香・解脱香といってお焼香回数を3回に定めていることも特徴です。

※真言宗の葬儀の特徴や流れの詳細はこちら

・日蓮宗

日蓮聖人によって開かれた日蓮宗は、即身成仏の考えを基本としています。法華経というお経を大切にて、その解釈の仕方によって日蓮宗の中でも多くの派がうまれています。日蓮宗の葬儀では、「南無妙法蓮華経」のお題目を唱え続けるというのが大きな特徴となっています。葬儀や法事の場で見かける木魚とよばれる道具を使わず木柾という道具を使うことも特徴的です。

・曹洞宗

禅宗の一つである曹洞宗は、座禅を行うことで、仏の姿に近づくとされています。葬儀では、弟子になるための「剃髪」や、戒名を授かるための「授戒」や仏へと導く「引導」の儀式が行われます。洒水といって菊の葉で水をまき清める儀式も特徴的です。 ※曹洞宗の葬儀の特徴や流れの詳細はこちら

・臨済宗

臨済宗は、禅宗の一つであり、鎌倉時代に日本に広く伝わった宗派です。自身を見つめることで悟りを開くと言う考え方を基本としています。葬儀の主な儀式には、「授戒」や「引導」「念誦」などがあります。

神式葬儀との違い

仏式葬儀と神式葬儀は、死生観に大きな違いがあります。仏式葬儀は故人を極楽浄土へ送るための儀式ですが、神式葬儀は御霊を家の守護神として祀るものとされています。また、仏式の葬儀では、数珠を使用するのが一般的ですが、神式の葬儀では数珠を用いることはありません。

言葉遣いなどの作法も異なり、神式葬儀では「冥福」や「供養」といった仏教用語を避けるのが基本です。仏式と神式の葬儀は異なる点が多いので、混同しないよう注意が必要です。

※神式葬儀の特徴や流れの詳細はこちら

葬儀の流れ

さまざまな宗派があると前項で解説しましたが、ここでは、一般的な葬儀の流れを紹介します。細かな内容は宗派によって異なる場合もありますが、基本的には以下のような内容で葬儀は進みます。

通夜

17時~19時くらいまで間に開始するのが一般的。死化粧を行い、死装束に着替え納棺されたご遺体は、通夜の前に会場へ搬送されます。尚、通夜は本来字のごとく夜を通して行うものでしたが、近年は1時間半~2時間くらいの半通夜を行うことが多く、夜通し行うといったことはほとんどありません。

参列者は受付をし、遺族に一礼をして会場に入ります。席は、遺族・親戚、一般と区分され、先着順となっていることが多いです。会場の案内の通りに着席するとよいでしょう。喪主、遺族、参列者が着席し、僧侶が入場すると通夜が開始となります。通夜の主な内容は、

・僧侶による読経

・焼香

・法話

などです。僧侶が退場し、通夜は終わりとなります。地域によっては喪主の挨拶や通夜の後に参列者にお酒や料理を振る舞う通夜振る舞いが行われることもあります。通夜振る舞いは、お清めと呼ばれ、遺族や参列者で生前の思い出を語るなど、故人を偲ぶ場でもあります。用意があれば短い時間でも立ち寄るとよいでしょう。

※通夜の流れと詳細はこちら

葬儀・告別式

葬儀・告別式は、お通夜の翌日に行われるのが一般的。葬儀、告別式の流れは以下のような内容となっています。

①受付

葬儀開始の30分前には受付を始めます。喪主、遺族は、1時間前には会場へ入り、葬儀社スタッフと最終的な打ち合わせを行います。

②僧侶入場・開会の辞

喪主、遺族、参列者が着席をしたら、僧侶が入場し、開式となります。

③読経・引導

僧侶による読経が行われ、引導が渡されます。引導は、仏式葬儀の特徴的な儀式であり、故人を仏道へ導くという意味があります。尚、宗派によっては、引導の儀式を行わない場合もあります。

④弔辞・弔電の奉読

弔辞は、故人への別れの言葉を葬儀で読み上げるものであり、故人と特に親しかった方に依頼されます。弔電は、葬儀に参列できなかった方が送る電報であり、葬儀の中では司会者によって紹介されることが多いです。

⑤読経・焼香

僧侶は焼香をし、読経行います。お経が唱えられている中、喪主、遺族、参列者の順に焼香を行います。

⑥僧侶退場・閉式

僧侶が退場し式の区切りとなり、出棺に移ります。

※葬儀・告別式の流れと詳細はこちら

出棺・火葬

遺族や親族で棺を祭壇から下ろし、ご遺体と最期のお別れをするのが、出棺の儀式です。喪主から順に、棺の中にお花や生前の思い出の品などを入れ、最期のお別れをします。そして、棺に蓋をします。この時に蓋に釘打ちを行いますが、最近では釘打ちを省略することが増えています。喪主は参列者へ向けて挨拶をします。棺を霊柩車へと乗せ、喪主は位牌を、遺族は遺影を持ち、霊柩車へ乗り、火葬場へと移動します。尚、他の遺族などは、手配したバスなどに乗って移動するのが一般的です。

火葬場で、火葬をし、壺にお骨を納める収骨を行います。

※出棺・火葬の流れと詳細はこちら

知っておきたい葬儀のマナー

数珠

数珠は、葬儀に必要となる仏具です。108個の玉の連なりからなる数珠は、人間の煩悩の数とされ、拝むことで仏と心を通じ合わせるなどといった意味があります。数珠は、基本的に左手に持ち、房を下に垂らします。合掌の際は左手に右手を添える、または、両手に数珠をかけるというやり方が一般的。

また、数珠の貸し借りは、基本的にマナー違反となります。急な訃報の葬儀で数珠が用意できないといった場合などは、数珠はなしで参列するのも仕方ないといえるでしょう。しかし、喪主や遺族は、数珠を使用するのが基本です。

そして、数珠は畳みの上や椅子などに置くのは基本的に禁止とされていますので、注意が必要です。

※葬儀のマナー 服装・香典・数珠や焼香について

※意外に知らない!数珠・念珠の種類と選び方

焼香

焼香の仕方、回数などは、宗派によっても異なります。ここでは、最も一般的といえる立礼焼香の手順を紹介します。

1.焼香台へ進みます

2.遺族、僧侶に一礼します

3.焼香台の前で、遺影に一礼します

4.抹香をつまみ、額の高さまで持ち上げ、香をくべます

5.4の動作を3回行い、数珠を手にかけて合掌します

6.遺族、僧侶へ一礼し、席へ戻ります

尚、宗派によって焼香回数は異なります。その場の宗派に合わせるか、自分の宗派に合わせて行いましょう。

※焼香の意味

※通夜・葬儀・告別式での焼香・香典・拝礼のマナー

※常識?恥をかかない為のお焼香のやり方

香典のマナー【参列者向け】 香典のマナー

香典袋の選び方、包み方

香典袋は、市販されているものを利用する場合も多く、市販のものは「不祝儀袋」と呼ばれるものです。不祝儀袋は、仏式の場合は「御霊前」と記載されているものを選び、中に入れる金額に相応しいデザインのものにします。具体的には、5,000円未満であれば水引が印刷されているものを、5,000円以上であれば水引がついているものを選ぶとよいです。また、水引の色は、仏式の場合は黒白か双銀のものを選ぶのが基本とされていますが、地域によって黄色が使われていることなどもあります。金額が少ないものに豪華な不祝儀袋を選ぶのは、不相応になりますので、注意が必要です。

香典袋にお札を入れる際は、新札は避け、できるだけ綺麗なお札を選びます。お札の向きは揃え、人物が下にくるように入れましょう。中包みと上包みは上の折りを下の折りに被せて包みます。

香典袋の書き方

香典袋の表書きには、水引の下に氏名を記載します。連名の場合は3名までであれば記載し、3名を超える場合は、代表者の名前を記載し、左側に「他一同」などと記しましょう。中袋の裏側には、金額、住所、氏名を書き、金額は壱、弐、参といった漢数字で記載します。尚、香典の文字は、薄墨で書くのがマナーです。

香典の金額の相場

香典の金額の相場は、故人との関係性や立場、社会的な地位、住んでいる地域などによっても変わってくるといえます。一般的な金額の相場を以下に記載していますで、包む際の目安にしていくとよいでしょう。尚、企業などで香典を出す場合は、企業の方針に沿った金額となります。

| 両親 | 5〜10万円 |

| 兄弟姉妹 | 3〜5万円 |

| 祖父母 | 1〜3万円 |

| 友人 | 1〜3万円 |

| 上司、同僚およびその家族 | 3,000円〜1万円 |

| 近所の人 | 3,000円〜5,000円 |

葬儀における服装のマナー

葬儀では喪服を着用します。喪主や遺族は、和装などの正喪服を着用するのが好ましいといわれていますが、近年では、準喪服を着用することも多くなっています。そして、参列者は、準喪服を着用するのが一般的です。

葬儀では喪服を着用します。喪主や遺族は、和装などの正喪服を着用するのが好ましいといわれていますが、近年では、準喪服を着用することが多くなっており、参列者は準喪服を着用するのが一般的です。

準喪服の場合、男性は、ブラックスーツを着用し、白無地のワイシャツに黒のネクタイなどを選びます。女性は、アンサンブルやワンピースを着用し、スカートは短すぎない、ひざ下の丈が好ましいです。尚、靴下やストッキング、靴などの小物類は、男女ともに黒で統一しましょう。男性はバッグを使用せず、必要なものを喪服のポケットに入れます。女性は結婚指輪以外のアクセサリーをできるだけつけないようにして、派手な小物は避けましょう。女性がバッグを持っていく際は、殺生を連想させるため革製ではなく布製のものを持っていくようにします。

※お通夜にふさわしい服装を男女別に解説!子供の服装や平服の場合なども紹介

※四十九日の法要にふさわしい服装は? 服装や香典など四十九日の法要を徹底ガイド!

※葬儀の服装 着るべき喪服や小物や身だしなみについてわかりやすく解説

※葬儀の服装・小物・身だしなみについて解説

まとめ

仏式の葬儀は、「引導」などの特徴的な儀式がありますが、各宗派によっても葬儀の細かな内容は異なります。葬儀の流れをよく理解し、数珠や香典、服装などのマナーなどについても理解しておくことが大切です。

こちらの記事が、葬儀を行う方や参列される方の参考になれば幸いです。

※表示価格は「資料請求割引適応後」の価格です。