口コミNo.1葬儀社が

疑問を解決!

地域貢献度

口コミ満足度

信頼と安心

*日本経済リサーチ株式会社2022年2月期調査

川崎市の葬儀コラム|葬儀なら花葬

【目 次】

「不明瞭」な葬儀費用を適正化し

全て自社スタッフが行う葬儀社です

\ swipeスライドでもっとみる /

私の弟も「(株)花葬の連絡先教えて」というくらいでし…

続きを読む

慌ただしく葬儀が終わりほっとする間もなく、ご遺族は故人様の葬儀後の手続きをしなければなりません。

行政機関への手続きは期限が定められているものがあります。

葬儀後なるべく時間を置かずに着手しましょう。葬儀後の手続きの内容や期限を解説します。

家族などが亡くなった時、遺族は公的な手続きを速やかに行っていかなければなりません。以下は、死亡後の公的手続きを表に記したものです。

詳細な手続きについては、時系列順に後で解説しますのでご遺族は、以下の表を参考にしながら手続き内容を整理し、申請漏れのないよう手続きを行っていきましょう。

死亡後の手続き一覧表

| 手 続 内 容 | 概 要 |

| 死亡届 | 死亡診断書とともに市町村役場に提出 手続き期限:死亡後7日以内 |

| 埋火葬許可申請 | 埋葬、火葬をするのに必要な書類であり、市町村役場に提出 手続き期限:死亡後7日以内 |

| 年金受給停止の申請 | 厚生年金は年金事務所 国民年金は市町村役場 共済年金は共済組合に受給権者死亡届(報告書)を提出 手続き期限:厚生年金は10日以内 国民年金・共済年金は死亡後14日以内 |

| 介護保険資格喪失届 | 介護被保険者証を持参し、市町村役場に提出 手続き期限:死亡後14日以内 |

| 住民票の抹消届 | 市町村役場に提出 手続き期限:死亡後14日以内 |

| 世帯主の変更届 | 市町村役場に提出 手続き期限:死亡後14日以内 |

| 国民健康保険の脱退 | 国民健康保険異動届(脱退手続き用)と保険証を市町村役場に提出 手続き期限:死亡後14日以内 |

| 相続の放棄 | 管轄の家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出

手続き期限:相続を知った日から3ヶ月以内 |

| 所得税準確定申告 | 管轄の税務署に申告

手続き期限:相続が発生してから4ヶ月以内 |

| 相続税の申告 | 遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合に管轄の税務署へ申告

手続き期限:死亡後10ヶ月以内 |

| 団体信用生命保険金の請求 | 加入先の金融機関の窓口に請求

手続き期限:死亡後2ヶ月以内 |

| 未支給失業給付の請求 | 雇用保険失業給付受給中の場合、死亡前日までの給付金が支給

管轄のハローワークに提出 |

| 国民年金の死亡一時金請求 | 市町村役場、年金事務所などに申請 手続き期限:死亡後2年以内 |

| 遺族基礎年金の請求 | 市町村役場か年金事務所に申請 手続き期限:死亡後5年以内 |

| 葬祭費の請求 | 市町村役場に申請 手続き期限:葬儀から2年以内 |

| 埋葬料(費)の請求 | 加入健康保険組合または年金事務所に申請

手続き期限:葬儀から2年以内 |

| 高額医療費の請求 | 70歳未満で医療費の自己負担額が高額になった場合に健康保険組合や社会保険事務所などに申請 手続き期限:対象の医療費の支払いから2年以内 |

葬儀後に行う手続きは多くありますが、死亡届と埋火葬許可申請は葬儀前に終了させておく手続きです。亡くなってから7日以内に提出が必要です。

死亡届、埋火葬許可申請は、一緒に提出できます。死亡後7日以内に死亡診断書のコピーなど証明する書類を添え市町村役場に申請します。

葬儀社に依頼すると手続きを代行してくれます。葬儀の火葬の際にすぐ必要になる書類であり、死亡届を提出しない場合は法律により5万円以下の過料に処せられます。忘れずに期限内に提出しましょう。

死亡後14日以内に行う手続きは数多くあります。手続きの申請先が同じものはまとめて手続きしましょう。特に死亡届と同時に手続きができるものもありますので事前に確認して準備しておきましょう。

故人様が年金を受給していた場合は「受給権者死亡届」を提出し、年金受給停止の手続きを行う必要があります。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則不要です。

死亡届が必要な場合は、厚生年金の場合は10日以内に社会保険事務所に、国民年金の場合は市町村役場に、共済年金の場合は共済組合に14日以内に住所地の市町村役場に申請してください。

手続きに必要なものは、届出人の印鑑、年金受給権者死亡届と故人様の年金証書と、死亡を明らかにする書類(戸籍抄本や住民票の除票、死亡診断書のコピーなど)を添えてください。

なお、故人様と生計を同一にしていた遺族は未支給分の年金を受給できます。年金受給停止の手続きと同時に、未支給年金請求の手続きも行いましょう。

届出が遅れ、亡くなった日以降の翌日以後に故人様の年金を受け取った場合は返還することになるので注意しましょう。

日本年金機構への年金相談に関する問い合わせ先は

0570-05-1165「ねんきんダイヤル」へ

故人様が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護・要支援認定を受けていた場合には、介護保険資格喪失届の手続きが必要となります。

手続きに必要な書類は、介護保険資格喪失届に介護保険被保険者証(返却)を添えて市町村の福祉課などの窓口に死亡後14日以内に提出します。

市町村によっては、故人様の死亡届が提出されていれば資格喪失届の提出は不要の場合や介護保険被保険者証を返却するだけで手続きが完了する場合があります。被保険証の返却が不要な市町村もありますので、事前に住所地の市町村に確認しましょう。

故人様を住民票から抹消してもらう手続きです。市町村役場の戸籍、住民登録窓口にて行います。

死亡届の届出によって自動的に抹消されるため通常手続きは不要ですが、個別に手続きが必要な場合は亡くなられてから14日以内に届出人の印鑑と本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)を添えて提出します。

故人様が3人以上の世帯主だった場合は世帯主の変更届が必要となります。故人様の死亡届と同時にできるので事前に準備しておくことをおすすめします。

手続きを行う人は新たに世帯主となる人もしくは同一世帯の人に限られますが、委任状や本人確認書類を持参することで代理人でも手続きできます。

市町村役場に世帯主が亡くなって14日以内に、世帯主変更届に届出人の印鑑と本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許など顔写真付きのもの)を添えて提出します。

故人様が国民健康保険に加入していた場合は脱退手続きを行います。死亡届や世帯主の変更届と同時に手続きできるので、市町村役場に国民健康保険異動届(脱退手続き用)と故人様の国民健康保険証(返却)を添えて届出人の印鑑と本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許など顔写真付きのもの)を添えて提出します。

葬儀後、故人様の四十九日法要も無事に終えたくらいから取り組まなければならないのが遺産の相続です。遺言書があり相続財産の分割協議も順調に進めばいいのですが、お互いの取り分で揉めてしまうのが世の常です。

相続する財産より結果として負債(借金)の方が多い場合や事情によっては相続の放棄という方法があります。この場合は、故人様の住所地を管轄する家庭裁判所に対して相続の放棄の手続きを行います。

手続きの期限は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行います。葬儀後、故人様の負債や借金が相当期間経過してから判明した場合はその時点から3ヶ月以内となります。

準備する書類は、

・相続放棄の申述書

・亡くなった方の住民票除票または戸籍附票

・申述される方の戸籍謄本

・収入印紙書(申述する方ひとりにつき800円)

・被相続人(亡くなった方)についての戸籍

・「本来の相続人のうち亡くなっている方についての戸籍

などを準備する必要があります。弁護士などに依頼される方もおられますが、当然費用もかかります。管轄の家庭裁判所に相談するとわかりやすく丁寧に教えてもらえます。

故人様が自営業者やフリーランスなどで事業収入が会った場合には準確定申告が必要となります。申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となります。

準確定申告が必要な場合は次のケースです。

・自営業者だった場合

・アルバイトや正社員で2か所以上から給与を得ていた場合

・2000万円以上の給与所得があった場合

・400万円以上の年金受給があった場合

これらに該当せず、生前に確定申告をしていなかった人は基本的に申告不要です。

申告が必要ない場合であっても、準確定申告によって納税ではなく税金の還付が発生するケースがあるので注意が必要です。

・年末調整が行われていなかった場合

・医療費控除や寄付金控除を受ける場合

・マイホームの購入やリフォーム工事などを行っていた場合

などは税金が戻ってくる場合があります。

準確定申告が必要かどうか分からない場合は、管轄の税務署に相談してみましょう。

*不動産売却に関する部分はすまいステップもご参考ください。

所得税だけでなく故人様から相続する財産が基礎控除額を超える場合、超過部分に相続税が課せられます。これについても管轄の税務署に問い合わせておきましょう。

相続税の申告・納税の期限は死亡日から10ヶ月以内と期間に余裕はありますが、故人様と相続人全員の戸籍謄本と除籍謄本、住民票、住民除票、印鑑証明書が必要となります。早めに準備しておきましょう。

ここでは故人様の葬儀後に、ご遺族が手続きすることにより支給される補助金や給付金などを解説します。これらは期限内に手続きしないと支給されません。手続き漏れのないよう注意しましょう。

故人様が住宅ローンを支払中だった場合、団体信用生命保険金の被保険者となります。故人様の死亡日から2ヶ月以内に団体信用生命保険金の請求を行いましょう。

団体信用生命保険金の加入先である金融機関の窓口に請求します。手続きには多くの関係書類を求められますので、必要な書類について該当の金融機関に問い合わせましょう。

故人様が雇用保険による失業給付を受給中に亡くなった場合、生計を同じくしていたご遺族に支給されるものです。故人様の死亡の日の前日までの基本手当を未支給失業給付金として受け取れます。

生計を同じくしていたご遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序で1人だけが受け取れます。手続きは、故人様が受給していた住所地を管轄するハローワークに請求します。

請求できる期限は、故人様が亡くなった日の翌日から6ヶ月以内となります。対象となる給付金は失業給付だけでなく、教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付などを受けられる方が亡くなった場合も支給されます。

必要書類など詳しくは、管轄のハローワークに問い合わせましょう。

国民年金の死亡一時金は、故人様の亡くなった前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときに、故人様と生計を同じくしていたご遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序で1人だけが受け取れます。

死亡一時金の額は保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円となります。付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は8,500円が加算されます。

ご遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。寡婦年金を受けられる場合はどちらか一方を選択します。

請求できる期限は、故人様が亡くなった日の翌日から2年以内となります。請求書の提出先は住所地の市町村役場の窓口になります。

お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでも手続きできます。手続きに必要な書類などについて問い合わせましょう。

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者または子が受給することができます。

年金請求書(国民年金遺族基礎年金)は住所地の市町村役場またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口にも備え付けてあります。

請求できる期限は故人様が亡くなった日の翌日から5年以内となります。提出先は市町村の福祉課の窓口になります。

ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターになります。

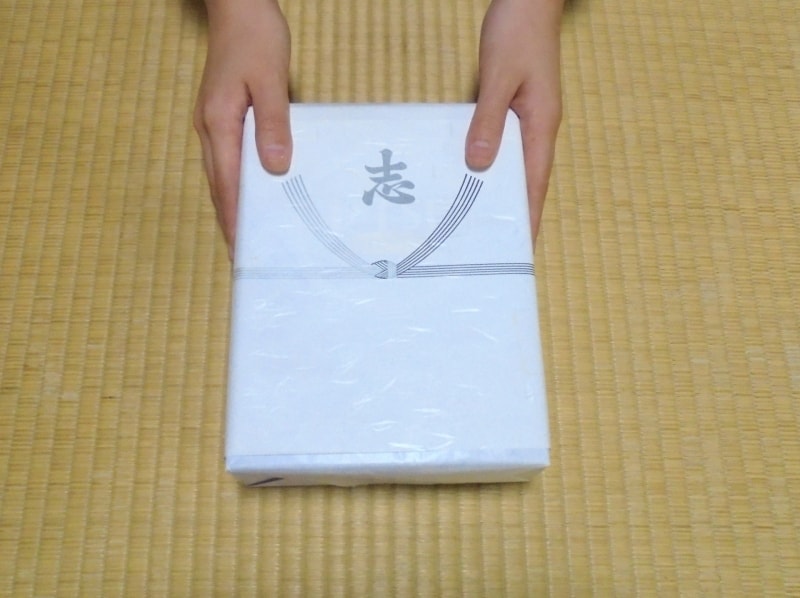

故人様が国民健康保険加入者または後期高齢者保険加入者の場合は、葬祭(葬儀)を行った方に葬祭費50,000円が支給されます。

ただし、健康保険などから国民健康保険に加入して3ヶ月以内に亡くなった場合、加入していた健康保険などから支給される場合があります。申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内となります。

葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状、葬儀社の領収書および明細書等で葬祭執行者の氏名が記載されているもの)、葬祭執行者の本人確認書類、故人様の被保険者証、葬祭執行者の通帳などを用意して加入していた市町村の窓口に申請します。

故人様が健康保険(社会保険)に加入していた場合は、葬儀を行った方に埋葬料(費)として50,000円が支給されます。

高額医療費の請求

高額医療費の請求は故人様が70歳未満の場合が対象となります。亡くなったあとからでも請求できます。対象となる医療費の支払いから2年以内が申請期限となります。

手続きは加入していた健康保険組合または社会保険事務所などに申請します。

手続きには高額医療費申請書、高額医療費払い戻しのお知らせ案内書、健康保険証、医療費等の領収書、受取人の口座番号がわかるもの、印鑑が必要となります。

70歳以上の場合は、医療機関の窓口で高齢受給者証または後期高齢者医療費保険証を見せれば、自動的に医療費の支払額が自己負担の上限額まで抑えられているので申請する必要はありません。

ここまで、できる限り時系列順に葬儀後のさまざまな手続きを解説してきました。当然これら以外にも故人様の名義になっているものの名義変更手続きや運転免許証やパスポートなどの返還があります。

ここでは、申請期限が迫っている行政機関への届出や申請・請求に焦点を合わせました。葬儀後は故人様を日々ご供養すると同時に、手続きの漏れがないよう注意しましょう。

弊社は、葬儀に関することはもちろん、葬儀後のあらゆるご相談にも丁寧に対応しております。葬儀後の手続きでお困りのことやご不明な点がございましたらいつでもご相談ください。

花葬は、横浜市や川崎市での葬儀実績が豊富な地域の口コミNo.1の葬儀社です。口コミで3冠を達成するなど、地域の方からの信頼が厚いのが弊社です。

「もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい」との思いで、格安でご遺族の希望に寄り添った葬儀を提供しています。公営斎場を利用し、無駄を一切省き、必要なものだけを厳選したプランとなっています。

弊社スタッフが誠心誠意を尽くし、様々な葬儀をサポートいたします。葬儀や葬儀後のことでお悩みの方はお気軽に弊社までご相談ください。

※表示価格は「資料請求割引適応後」の価格です。